La plupart des manuels de physique actuels semblent commencer l’étude de l’électricité en enseignant l’électrostatique, puis en transitionnant vers le courant continu en régime permanent avec la loi d’Ohm comme première leçon importante. La loi d’Ohm est souvent présentée dans les manuels comme le lien nécessaire entre l’électrostatique et le courant électrique. Ce point d’entrée peut ou non être approprié pour introduire la loi d’Ohm telle que nous la connaissons aujourd’hui. Cependant, il n’explique pas vraiment l’introduction de la loi de la puissance. Mis à part le fait qu’ils utilisent des variables similaires, il n’existe pas de raison convaincante d’introduire la loi de la puissance à ce moment-là, sauf peut-être pour permettre aux enseignants et aux auteurs d’aborder la luminosité des ampoules (dissipation de puissance) dans les circuits en série et en parallèle. Comme le souligne Arnold Arons à la page 203 de son manuel *Teaching Introductory Physics*, « en raison de la manière dont la plupart des manuels introduisent les circuits résistifs et concentrent les exercices sur la manipulation de la loi d’Ohm et [de la loi de la puissance], très peu d’étudiants prennent conscience du fait que le courant dans un système n’est pas toujours déterminé par [I=ΔV/R] ».

Une approche qualitative de la résistance

James Clerk Maxwell a publié son *Traité sur l’électricité et le magnétisme* en 1873. L’année suivante, Maxwell a acquis les travaux inédits d’Henry Cavendish sur des expériences menées entre 1772 et 1773. En 1879, Maxwell a publié ces travaux dans un livre intitulé *The Electrical Researches of Henry Cavendish*.[1]

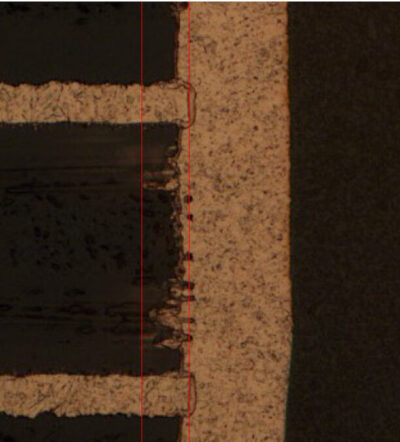

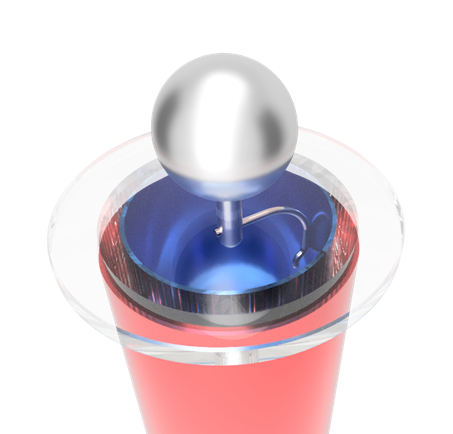

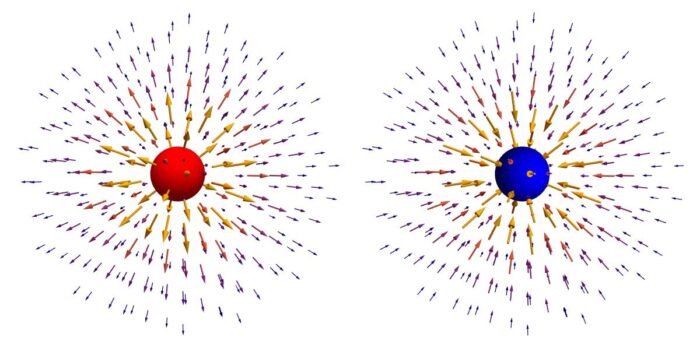

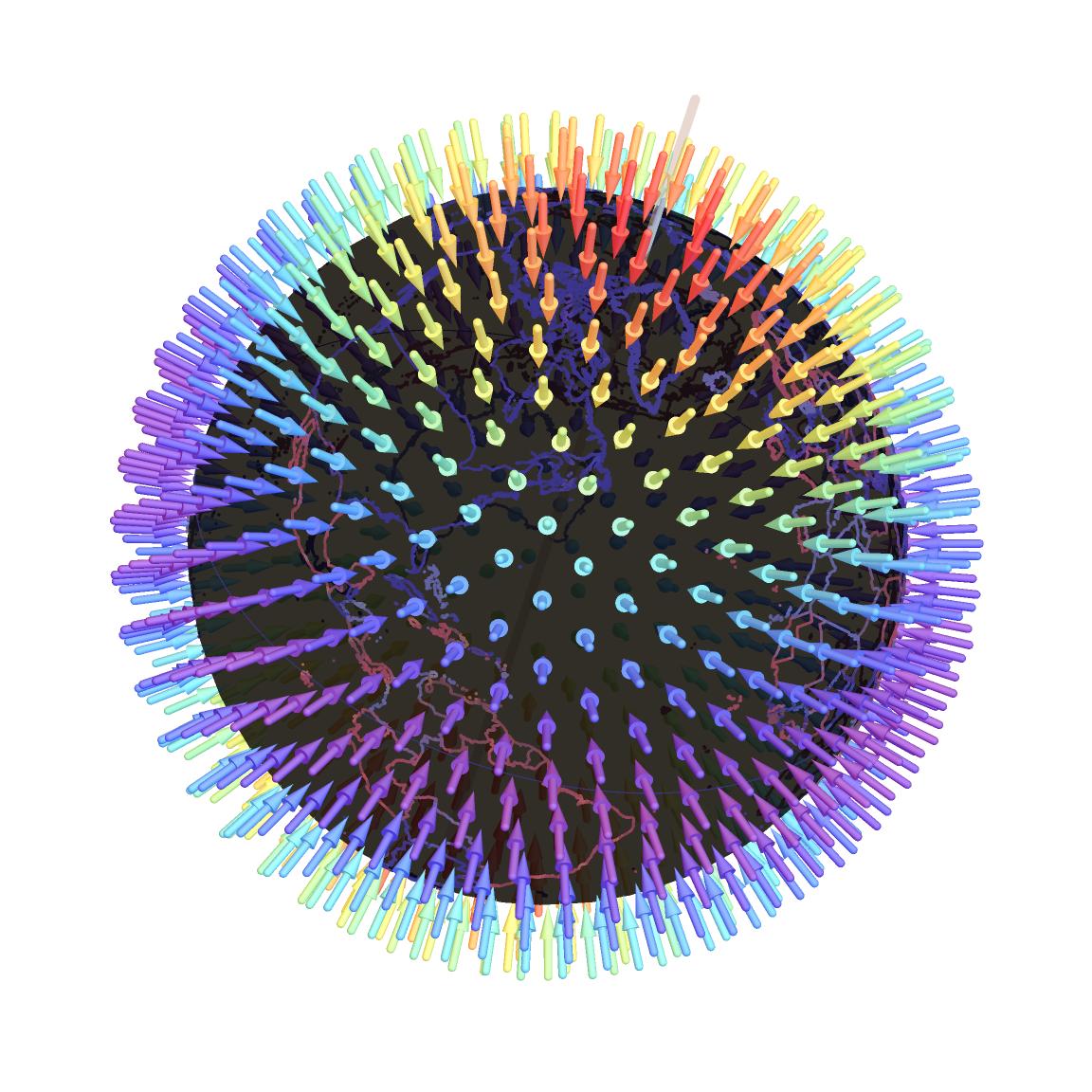

Dans le chapitre intitulé *Resistance to Electricity* de *The Electrical Researches of Henry Cavendish*[2], Cavendish a tenté de quantifier la résistance de divers matériaux et mélanges, y compris des longueurs de conducteurs mesurées. Pour cela, il a chargé simultanément six bouteilles de Leyde identiques à l’aide de fils de connexion, puis a retiré les fils pour que chaque bouteille conserve une charge identique.

Ensuite, Cavendish a déchargé les bouteilles une par une à travers un circuit de test composé d’une longueur de fil soigneusement mesurée, d’un morceau de papier d’aluminium et d’un éclateur.[3] Les limites des instruments disponibles à l’époque de Cavendish ont empêché une véritable expérimentation quantitative. Cependant, il a remarqué que l’intensité du choc qu’il recevait et la luminosité de l’étincelle étaient liées à la longueur du fil.

Les travaux de Cavendish entre 1772 et 1773 n’étaient pas bien connus dans la communauté scientifique, car il ne les a apparemment jamais publiés. Son équipement ne possédait pas la précision nécessaire pour établir une relation mathématique acceptée entre la résistance et les propriétés physiques d’un fil, mais son approche était similaire en esprit à une expérience ultérieure réalisée par Georg Ohm.

Les laboratoires de physique disposent de générateurs électrostatiques capables de reproduire cette expérience. Cependant, ils ne réalisent que rarement une expérience qui démontre la relation entre la longueur d’un fil et l’intensité d’un choc électrique.

Si Cavendish avait publié ses résultats, cela aurait peut-être donné plus de crédibilité aux travaux d’Ohm et conduit à une acceptation plus rapide dans la communauté scientifique.

Notes de bas de page :